간략한 요약

이 비디오에서는 양명학의 특징과 핵심 사상, 그리고 성리학과의 차이점을 설명합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 심즉리: 마음이 곧 이치라는 양명학의 핵심 사상

- 치양지: 선천적으로 타고난 양지를 적극적으로 발휘하고 실천하는 것

- 지행합일: 아는 것과 행하는 것이 하나가 되어야 한다는 주장

- 경물치지 해석의 차이: 성리학은 사물의 이치를 탐구하는 것을 중시하는 반면, 양명학은 마음속 양지를 실현하는 것을 중시

양명학의 특징 [0:11]

양명학의 주요 특징은 왕양명이 주자의 성리학에 반대하며 성(性)이 곧 이(理)라고 주장한 것입니다. 이는 모든 사람의 마음속에 본성, 즉 천리가 있다는 의미입니다. 천리는 인의예지를 포함하며, 마음이 곧 이치라는 심즉리 사상으로 이어집니다. 또한, 양지(良知)를 통해 시비선악을 분별하는 마음을 적극적으로 발휘하고 실천하는 것을 강조하며, 아는 것과 행하는 것이 하나가 되어야 한다는 지행합일(知行合一)을 주장합니다.

심외무리 [2:38]

양명학에서는 마음 밖에 이치가 없다는 심외무리를 강조합니다. 이는 만물의 이치가 내 마음속에 갖추어져 있으며, 효도나 충성과 같은 도덕적 가치 역시 외부 대상이 아닌 내 마음에서 비롯된다는 의미입니다. 화엄경의 일체유심조(一切唯心造) 사상과 같이, 모든 것은 마음이 만들어낸다는 관점을 취합니다. 효도의 이치가 부모에게 있는 것이 아니라 효도하고자 하는 마음이 내 마음속에 있다는 것입니다.

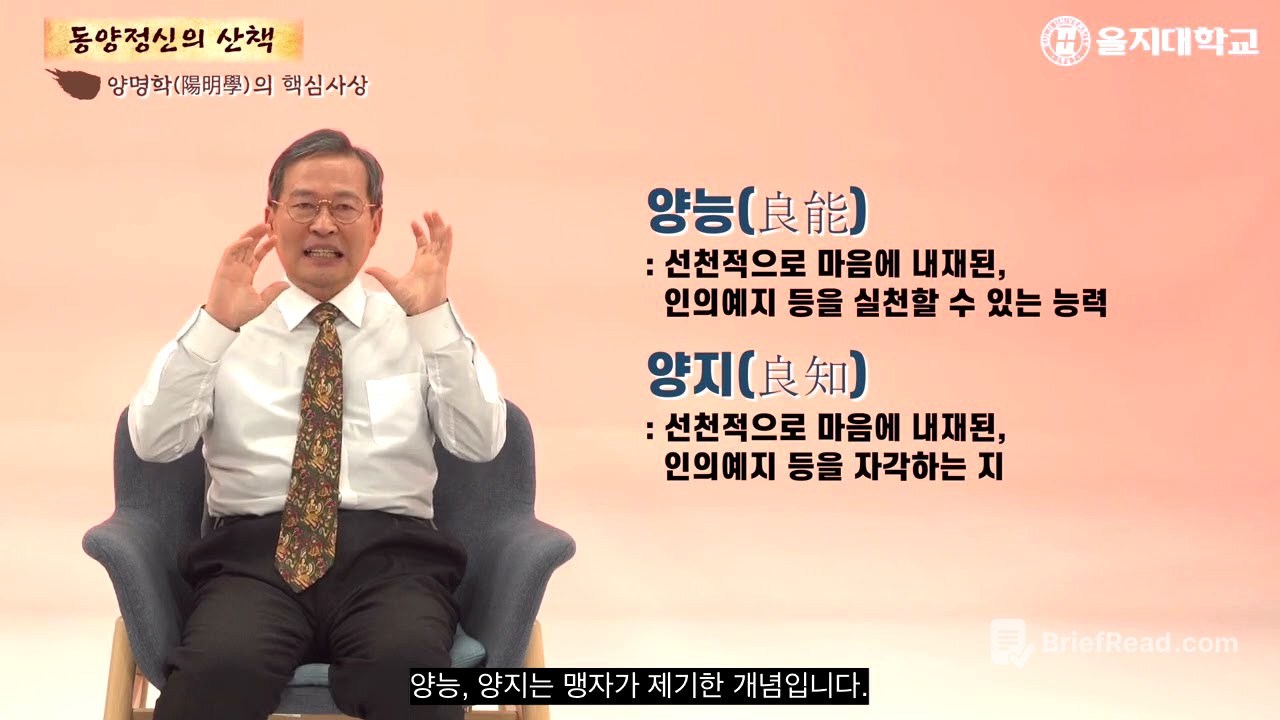

치양지 [5:33]

치양지(致良知)는 양지를 적극적으로 발휘하고 실천하는 것을 의미합니다. 양지란 맹자가 제시한 개념으로, 배우지 않아도 스스로 할 수 있는 양능(良能)과 깊이 생각하지 않아도 스스로 알 수 있는 양지(良知)를 의미합니다. 왕수인은 맹자의 양지 개념을 확대하여, 양지를 마음의 본체이자 하늘의 이치로 보았습니다. 양지를 가리는 사욕을 극복하고 양지를 적극적으로 발휘하면 이론적 학습 없이도 완성된 인격체가 될 수 있다고 보았습니다.

지행합일 [10:39]

지행합일(知行合一)은 아는 것(知)과 행하는 것(行)이 하나라는 사상입니다. 앎은 행의 시작이고, 행은 앎의 완성이라고 봅니다. 인식이 곧 실천이며, 앎과 실천은 결국 하나가 되어야 합니다. 경물치지(格物致知)에 대한 성리학과 양명학의 해석이 다른데, 성리학은 사물의 이치를 탐구하여 앎을 극진히 하는 것을 중시하는 반면, 양명학은 양지를 발휘하여 사물의 문제점을 바로잡는 것을 중시합니다.

경물치지에 대한 성리학과 양명학의 입장 차이 [11:42]

경물치지(格物致知)에 대한 성리학과 양명학의 입장이 다릅니다. 성리학에서는 격(格)을 '나아가 탐구하는 것'으로, 치지(致知)를 '앎을 극진히 하는 것'으로 해석합니다. 즉, 사물에 나아가 그 이치를 탐구하여 지식을 넓히는 것을 의미합니다. 반면 양명학에서는 양지를 적극적으로 발휘하여 사물의 문제점을 바로잡는 것을 경물치지로 봅니다. 양명학에서는 마음이 곧 이치이므로, 마음속 양지를 개별 사물에 실현하는 것으로 해석합니다.

지행합일에 대한 주희와 왕수인의 입장 차이 [16:27]

지행합일(知行合一)에 대한 주희(성리학)와 왕수인(양명학)의 입장에도 차이가 있습니다. 주희는 지(知)와 행(行)이 분리되어 있으며, 앎이 먼저이고 행함이 나중이라는 선지후행(先知後行)을 주장합니다. 반면 왕수인은 지와 행이 분리되어 있지 않고, 앎과 행함은 양지의 발현이며 처음부터 결합되어 있다고 봅니다.

성리학과 양명학의 비교 [19:35]

성리학에서는 성즉리(性即理)를 주장하며, 우주 만물의 구성 원리를 이(理)와 기(氣)로 나눕니다. 인간의 마음속에는 성(性)과 정(情)이 있으며, 성은 천리(天理)로, 정은 때로는 인의예지로, 때로는 희노애락애오욕의 칠정으로 해석합니다. 반면 양명학에서는 심즉리(心即理)를 주장하며, 모든 이치가 마음으로부터 나온다고 봅니다. 심(心)과 이(理)를 동일하게 보며, 심(心), 성(性), 정(情)이 모두 같다고 봅니다.

경물치지에 대한 공통점과 차이점 [22:39]

성리학과 양명학은 모두 경물치지(格物致知)를 통해 성인(聖人)이 되는 것을 목표로 하며, 존천리 거인욕(存天理 去人欲)을 강조하고 맹자의 성선설(性善說)을 계승합니다. 하지만 경물치지에 대한 해석에서 차이가 있습니다. 성리학에서는 격(格)을 '이르다, 깨우치다'로, 물(物)을 '세상의 이치, 만물의 이치'로 해석하여, 사물의 이치를 탐구하는 것을 중시합니다. 반면 양명학에서는 격(格)을 '바로잡다'로 해석하여, 양지를 발휘하여 마음속의 이치를 바르게 하는 것을 중시합니다.

명대 양명학의 영향과 한계 [27:10]

명대 양명학은 개성을 중시하고 성리학의 예교 사상으로부터 자유를 가져왔으며, 서민들의 환영을 받았습니다. 조선의 양명학, 특히 강화 학파에 영향을 주었습니다. 하지만 한편으로 사회 기강과 윤리 도덕 질서의 해이를 가져왔다는 비판도 있습니다. 명말 청초에는 전통 사상에 대한 자성 비판의 목소리가 나오면서 성리학과 양명학의 관념론적 사상에 대한 비판이 제기되었고, 청대 고증학이 등장하게 됩니다.

![실제 인공지능은 1년 정도 앞서있다 f.박태웅 한빛미디어 의장 [심층인터뷰]](https://wm-img.halpindev.com/p-briefread_c-10_b-10/urlb/aHR0cDovL2ltZy55b3V0dWJlLmNvbS92aS9FX2dxQ2VHMzRwWS9ocWRlZmF1bHQuanBn.jpg)

![다이어트는 결국 기승전장이다 (장에 좋은 습관 vs 나쁜 습관) [EN/KR]](https://wm-img.halpindev.com/p-briefread_c-10_b-10/urlb/aHR0cDovL2ltZy55b3V0dWJlLmNvbS92aS9SQ3ctNjA0bjMwNC9ocWRlZmF1bHQuanBn.jpg)

![독재 공포 사회에서 인간은 어떻게 변할까? [고전 소설 1984 줄거리 요약]](https://wm-img.halpindev.com/p-briefread_c-10_b-10/urlb/aHR0cDovL2ltZy55b3V0dWJlLmNvbS92aS9TcXZmR2tVVzlqMC9ocWRlZmF1bHQuanBn.jpg)